活動報告詳細

活動報告詳細

リベラル保守という構想

- キーノートスピーカー

- 中島岳志(北海道大学法学部准教授)

- ディスカッション

- 波頭亮、團紀彦、南場智子、西川伸一、茂木健一郎、山崎元、上杉隆、森本敏

キーノートスピーチ

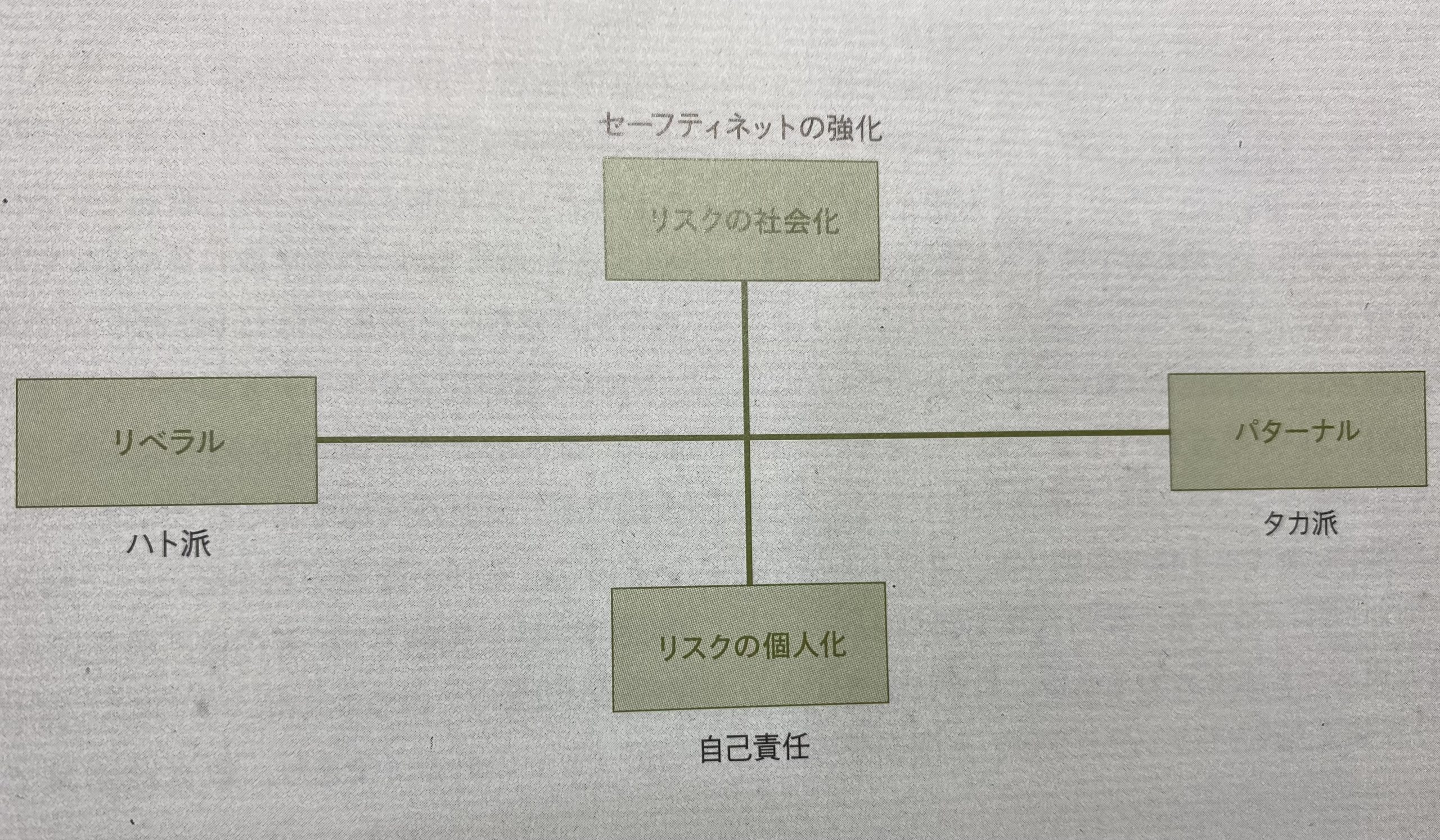

中島 リベラルと保守を考えるために、まず現在の政治状況を見ていきたい。下図《理念の中心軸》のように、政治は大きく分けて2つの現象をめぐって行われている。1つは「再配分をめぐる軸(タテ軸)」、これはお金の配分をめぐる問題で、社会保障等のセーフティネットを強化する「リスクの社会化」と、自己責任型の「リスクの個人化」が両極にくる。もう1つは「価値をめぐる軸(ヨコ軸)」である。「リベラル」と「パターナル」の対立軸で、一般には「ハト派」対「タカ派」といわれるものだ。

日本の戦後政治の動きを見てみると、自民党の一党優位体制の時代はおおむね図の上部で議論が進んできたが、透明な再配分ではなく、公共事業など不透明な形での再配分であり、それは雇用を通じて村社会にお金を落としてきた。それが田中角栄に代表される利権政治であり、自民党はそのような不透明な再配分によって権力の源泉を得ていた。

変動があったのは1990年代後半以降である。橋本内閣による行革があり、2001年に小泉内閣が登場すると、いわゆる新自由主義というラインが強くなってきた。小泉純一郎氏は郵政民営化などの行革を通して「リスクの個人化」に強い関心を持っていたが、価値の問題にそれほど重きを置いていなかった。したがって第3象限に位置する。

一方、現在の安倍自民党の主流は、パターナルかつリスクの個人化を考える第4象限に位置している。政治学で新保守主義(ネオコンサバティブ)と呼ばれるラインである。

私自身は戦後の日本政治のなかでは、池田勇人に端を発する宏池会を高く評価している(第2象限の中心寄り)。現在は岸田派がその流れをくむが、自民党のなかではこの部分がどんどん薄まっている。逆に、ここにぽっかり空いた穴を埋めようとしているのが、現在の民主党の主流である。今の民主党のなかで左翼であるという自己認識を持っている人はほとんどいない。世の中では左翼と見なされている辻元清美議員も、近年はとても現実的で柔軟だ。安倍自民党が新保守主義に強く傾斜しているので、民主党は対抗軸を打ち出しやすい状況であるが、それをしっかりしたわかりやすい言葉で表現することができていないというのが現状である。

第3の勢力としての維新の党は、第3象限と第4象限にまたがっている。しかし、安倍氏が自民党のトップとなり、橋下徹氏が軸足を置く第4象限で新保守主義を強く打ち出した時点で、橋下氏の構想は詰んだ状態となり、維新の党は埋没していくことになる。対抗する与党が同じ政治構想だと、特有の攻撃的批判が脱臼してしまうからだ。

もう1つの大きな問題は、公明党である。福祉と平和を掲げる公明党は立ち位置としては第2象限にあるが、対極にある自民党と組んで与党の一員となっている。本来であれば、同じ立ち位置にある民主党と組むのがイデオロギー的にもすっきりするが、そうならないのは、公明党特有の与党志向が反映されている。

さて、日本の戦後政治の動きを見てきたが、一貫して保守政治が続いているとはいっても、その位置はさまざまである。では、保守とはいかなるものか。それを考えるには、カール・マンハイムの『保守主義的思考』(ちくま学芸文庫)が参考になる。そのなかでマンハイムは、「普遍的な人間の本性としての伝統主義と、ひとつの特殊な歴史的・近代的現象としての保守主義とを区別するべきだ」と述べている。

私の祖母は浄土真宗の信徒だが、周りがすべてそうであった環境で育ち、幼い頃から当たり前のように南無阿弥陀仏を唱えてきた。私自身も親鸞の浄土真宗に強いシンパシーを持つが、そのあり方は祖母とは違う。私の両親は団塊の世代、しかも全共闘だったので、家に仏壇などなかった。私にとって仏教は遠い存在だったが、インドでさまざまな研究をするようになって仏教に傾斜していく。つまり、私は仏教を客体化した上で主体的に選択したわけである。そこが、祖母とは決定的に違うあり方である。

これは宗教だけの問題ではなく、家族や地域共同体など、それまで自明だったものが選択する対象へと変わっていく。つまり、あらゆるものが選択の対象となる社会——それが、再帰的な近代の特色であり、保守はこの再帰性と非常に密接に関係しているのである。いみじくも小林秀雄が「失われたことの実感を持つ人間でなければ、保守することなど不可能である」と看破したように、何か大切なものが失われるという感情において初めて現前するものが保守における伝統や慣習であった。

この保守思想の原点は、米国の思想家エドマンド・バークの『フランス革命についての省察』(岩波文庫)にある。そのなかでバークは事象としてのフランス革命だけでなく、その根本にある人間観に対する不信を表明した。フランス革命の背後にはルソーらによる啓蒙主義的合理主義があった。人間の理性に基づき社会を設計すれば、良き社会を構築できるという思想である。しかしバークは、人間の理性そのものに疑問を投げかけた。人間というものはどうしようもなく誤謬的存在であり、常に過ちが組み込まれたものとして存在しているのではないか。理性によって完成された社会を構築できると考える人たちは、人間の理性に対する過信があるのではないか。そう指摘したのである。